来所の方へ

来所の流れ

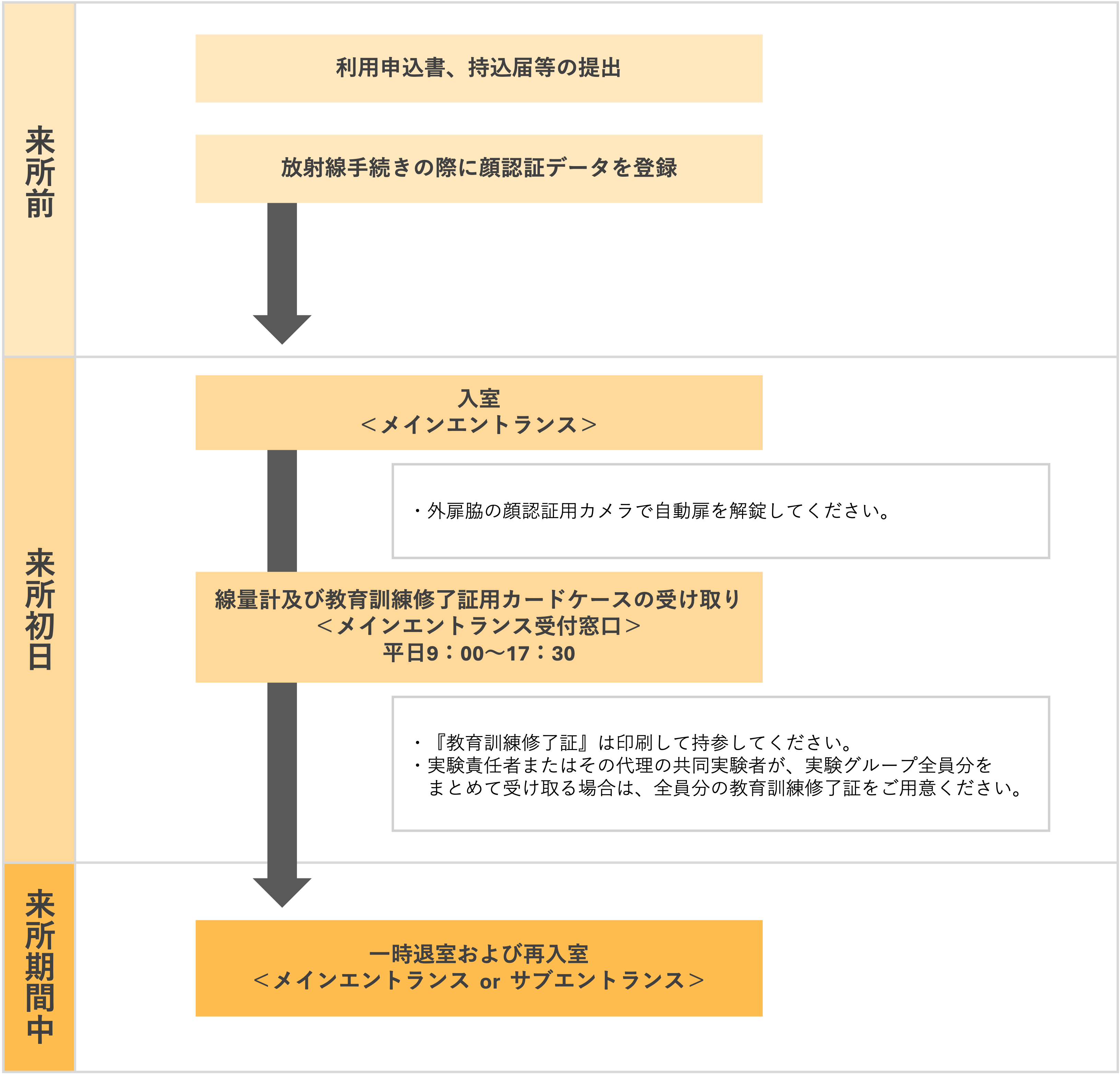

以下の流れに従ってNanoTerasuへ来所してください。なお、顔認証による「入館システム」を用いているため、放射線業務従事者等申請システムから事前の顔認証データの登録が必要です。利用申込書、薬品等持込届の提出、顔認証データの登録は、必ず来所前に行なってください。

留意事項

・利用するビームライン以外のビームラインや実験装置、関係する部屋への無断での立入りはご遠慮ください。

・ユーザーが顔認証で入室できる場所は、メインエントランス、サブエントランス、エレベーター、実験ホール、周辺室の一部(実験準備室など)です。

・顔認証で自動扉が解錠されない場合は、メインエントランス外扉脇のインターホンでユーザーズオフィスまたは中央設備監視室にご連絡ください。NanoTerasu担当者が登録情報を確認して入館手続きを行いますが、登録情報を確認できない場合は入館をお断りすることがありますのでご注意ください。

・実験に参加する方(実験責任者、共同実験者)が、顔認証を受けずにナノテラスに入館する行為は固く禁じます。

・退室・退館時は顔認証によらず自動で扉が開きます。

・事故等防止のため、単独実験および学生のみの実験は避けてください。

アクセス

NanoTerasuへのアクセスはこちらをご覧ください。

一時立ち入り、見学について

一時立ち入りや見学については、こちらをご確認ください。

ビームラインを利用する際の注意事項

教育訓練修了証の携行

・実験グループの中でビームライン機器及び実験装置の操作、並びに試料交換等の補助作業を行う人は放射線業務従事者等申請システムで教育訓練(e-learning)を受講し、確認テストに合格する必要があります。確認テスト合格をもって、放射線業務従事者または取扱等業務従事者の登録が完了します。確認テスト合格者にはマイページから教育訓練修了証が印刷できるようになります。

・NanoTerasuで実験を行う場合は、ご自身で教育訓練修了証を印刷し、実験ホール滞在中は必ずNanoTerasuスタッフが確認できるようにしてください。ユーザーズオフィスでネックストラップ付カードホルダーを貸与します。

・一般立入りでデータ解析やディスカッション等のみを行うのであれば、教育訓練は必要ありません。ただしビームラインや実験装置には触れないでください。またBL担当者や実験責任者の指示・指導に従い、安全に注意してください。

実験ハッチの利用方法

実験ハッチには放射光によるユーザーの放射線被ばくを防ぐためのインターロックシステムが整備されています。しかし誤った使い方をすれば、実験の中断や加速器の緊急停止だけでなく、最悪の場合は放射線被ばく事故を引き起こします。従事者登録・更新時の教育訓練の内容やBL担当者の指示をよく理解して実験を行ってください。

実験ハッチに放射光を導入するには、退出シーケンスを行い、実験ハッチを正常閉の状態にする必要があります。

・退出シーケンスでは、必ずハッチの中に自分以外の人が残っていないことを確認すること

・退出シーケンス開始者(放射線業務従事者に限る)が最後にハッチから出ること。

・正常閉状態の実験ハッチの自動扉はシャッターが閉まっていることを確認してから、規定の手順で開けること。

・手動扉やケーブルダクトを開けるときはBL担当者に相談すること。ハッチ正常閉の状態で手動扉やケーブルダクトを開けないこと。

・ハッチの内にあるビームストッパー等の固定された遮蔽体は動かさないこと。ハッチ切替えに伴う可動式ビームストッパー等を動かす際はBL担当者に相談すること(原則、ユーザーが動かすことは禁止)。

廃棄物について

原則として、NanoTerasuでの実験のためにユーザーが持ち込んだものは全てユーザー自身が持ち帰ってください。

※許可なくNanoTerasuに残したままにしたり、または廃棄したりした場合はペナルティを課す可能性があります。

- NanoTerasuに滞在中に日常生活に準じて発生するゴミは、各自で分別して所定の分別回収ボックスに捨ててください。

- 分別回収ボックスには実験系廃棄物を捨てないでください。

分別回収ボックスの種類

| 回収ボックスの表示 | 主な回収対象と注意事項 |

| ペットボトル/あきカン (自販機横のボックス) | 伊藤園の自動販売機で購入した商品専用 キャップは外して同じ回収ボックスに入れてください。 ラベルは付けたままで構いません。 |

| カン・ビン・ペットボトル | 伊藤園の自動販売機で購入した商品以外のカン、ビン、ペットボトル キャップは外して同じ回収ボックスに入れてください。 ラベルは付けたままで構いません。 |

| もえるゴミ 又は その他のゴミ | カン、ビン、ペットボトル以外のもの 【例】生ごみ(食べ残し、茶がらなど)、ゴム、塩化ビニール、木くず、わりばし、紙類(ノート・書籍類、大量のコピー用紙等は除く)、布類、プラスチックなど |

分別回収ボックスの設置場所

| ライナック棟2F | 給湯室 |

| ライナック棟1F | 給湯室 |

| 蓄積リング棟1F | サブエントランス1 |

| 蓄積リング棟1F | サブエントランス2 |

| 蓄積リング棟1F | 内周エリアトイレ脇 |

こちらをご確認ください。

実験中に使用済みとなったビームライン備付けの部品・部材等の廃棄については、BL担当者の指示に従ってください。

緊急時の対応

緊急時の連絡方法

負傷者等や火災等が発生した際は、以下の連絡先まで緊急連絡をしてください。

| ケース | 連絡先 |

| 負傷者発生 | 消防署(救急) 119*1 |

| 火災発生 | 中央設備監視室 外線022-721-5180*2 |

*1救急車出動の通報をした際は、通報後外線022-721-5180(中央設備監視室)まで救急車の出動要請をしたことを報告してください。

*2消防署への連絡は中央設備監視室が行います。

注意事項

通報・緊急連絡の際は、落ち着いてご自身の氏名と連絡先を伝え、NanoTerasuのどの場所で、どのような状況にあるのかを説明してください。また、指示があるまで電話を切らないでください。

*消防署または中央設備監視室へ通報後、可能ならBL担当者にも連絡してください。

緊急時の避難先

NanoTerasuで災害や火災などの事故が発生した場合は、館内放送の指示等に従って、必要に応じて速やかに避難場所に避難し、避難場所ではNanoTerasuスタッフの指示に従って行動してください。主な避難場所は次の通りです。

・ メインエントランス前の駐車場

・各サブエントランス前の駐車場

・各非常口周辺の道路

人員の掌握

実験責任者は、NanoTerasu利用期間中は常に共同実験者やユーザーズオフィス、BL担当者などと連絡が取れるようにしてください。

*大規模な災害や火災などの事故が発生した際は、実験責任者の方に実験グループメンバーの安否確認結果の報告をお願いする場合があります。

災害時等の対応について

火災が発生したら所定の箇所に通報後、自身の安全を確保できる範囲で可能であれば初期消火に努めるようお願いします。

・ 電気機器によって火災が発生した場合は、まず、燃えている機器への通電を停止する。

・ 消火時には安易に水を使用せず、備え付けの粉末消火器を使用する。

・ 初期消火等にあたっていないユーザーは、速やかに避難場所に避難する。

地震の発生により比較的大きな揺れを感じた場合は、以下のように行動してください。

なお、NanoTerasuは東日本大震災級の揺れにも耐える構造になっているため、地震発生時は館内に残ることを基本とします。

・ あわてずに、まず身の安全を確保する。

・ 転倒、落下の危険がある場所から離れ、丈夫な机の下等に隠れる。

・ 地震が収まったら火の始末、消火を行い、負傷者がいる場合は救護を行う。

・ 館内放送等で避難指示があった場合は指示に従い、あわてずに近くの避難場所に移動する。

・ エレベーターは使用しない。

・ 怪我や体調不良については、各自で最寄りの医療機関にて治療を受けることを原則としてください。

・ ユーザーズオフィスの勤務時間内(平日9:00〜17:30)であれば、状況により休養室でベッドの貸与や応急処置等を受けることができます。詳細は休養室の利用を参照してください。

※医薬品医療機器等法(薬機法)上、NanoTerasuでは一般用医薬品(内服薬など)を取り扱っておりません。一般用医薬品は、体質やその時の体調によって重篤なア

レルギー反応や副作用が生じる恐れがあります。かかりつけ医師や薬局等に相談の上、自分に合った薬を携帯するようにしてください。

次に示す事象が発生した場合は、直ちに中央設備監視室に連絡し、指示を受けてください。

・ 再使用放射化物及び密封微量線源の盗取又は所在不明が生じたとき.

・ 計画外の被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては1ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては、0.1ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき(運転中の立入禁止区域(加速器トンネル、ハッチ)等の誤入域を含む)。

化学物質や試薬をNanoTerasuに持ち込む場合は、あらかじめ安全データシート(Safty Data Sheet;SDS)などでその特性をよく理解し、万一それらの暴露に伴う傷病が発生してもユーザー自身で応急措置が行えるように薬剤等を準備すること。

・ 症状に応じて負傷者等が発生した場合に準じた通報・連絡を行うこと。

・ 応急処置を行った場合も、速やかに中央設備監視室に連絡すること。

※非常用シャワーは実験ホールの中央制御室、サブエントランス2、装置整備室1の付近にあります。

不活性ガスはそれ自体無害だが、室内に充満すると酸素欠乏症を引き起こします。

一般に大気中の酸素濃度が21%を下回ると、以下のような症状が現れます。

| 酸素濃度[%] | 症状 |

| (21) | (正常) |

| 12〜16 | 頻脈、呼吸数の増加、頭痛、めまいが起きる。精神集中に努力がいる。 |

| 9〜14 | 判断力が鈍る。不安定な精神状態。当時の記憶がなくなる。 体温上昇。チアノーゼ。 |

| 6〜10 | 意識不明。中枢神経障害。痙攣。チアノーゼ。 |

| 〜6 | 昏睡、呼吸停止、心停止。 |

酸欠者を発見したときは、

・大声で人を呼ぶ。

・救助者自身も酸欠にならないよう呼吸を止めて、傷病者を室外に引き出す。

などの措置を行い、負傷者等の発生時に準じた通報・連絡を行ってください。

・ 二次災害防止のため、救助に時間を要する状況では単独行動は避けること。

・ 実験ハッチ内や周辺室等で液体窒素などの液化ガスを扱う場合は、一度に大量に気化させないよう注意すること。

・ 一般に、手掌面大以上の熱傷、大出血、骨折、意識の混濁・不明、呼吸又は心停止など、医師による迅速な処置を要する場合は、負傷者を救急車で医療機関に搬送する必要があります。

・ 頭部を強く打撲したときは、外傷や意識障害の有無にかかわらず、医療機関での診断を受けてください。

・ 救急搬送の場合は共同で実験されている方が付き添い、負傷者の所属機関およびNanoTerasu担当者と連絡できる体制をとってください。

滞在中の利用可能施設

休養室

サブエントランスホール2に休養室が2室あります。休養室1,2ともに普段は休憩スペースとしてご利用いただけます。

(ケガ、体調不良でなくても出入りは自由です)

・ パーティションがあるので着替え等にもお使いください。

・ 休養室1は男性用、休養室2は女性用とします。

・ 室内では飲料、菓子等のみ摂取が可能です。食事は禁止です。

・ 衛生を保ってご利用ください。

・ ケガ人や体調不良者が発生した場合は、応急処置等に使用します。在室中の方には退室をお願いする場合がありますのでご了解ください。

休養室での応急処置

実験中の軽微な怪我の発生や体調不良になった場合は、平日の勤務時間内(9:00〜17:30)であればユーザーズオフィスにご連絡ください。症状や容態により休養室で看護師が対応します。

なお救急箱を休養室入口付近に用意しますので、必要に応じてお使いください。

*看護師が不在または到着に時間がかかる場合があります。ご了解ください。

ケガの処置

・消毒、止血処置

・患部のクーリング

・トゲ(異物)の除去

・ 医療機関の情報提供

体調不良時

・ベッドの使用

※せきや嘔吐など感染症が疑われる場合はすぐに病院の受診をお願いします。

・体温測定、血圧測定

・電気あんかによる保温

・医療機関の情報提供

※比較的重い怪我や体調不良については、各自で最寄りの医療機関にて治療を受けてください。

周辺施設情報

NanoTerasuの周辺施設情報はこちらをご覧ください。

ユーザー窓口

NanoTerasuビームラインの利用者受付窓口は、公益財団法人 高輝度光科学研究センター (JASRI) ユーザーズオフィス(NanoTerasu Users Office)となります。

〒980-0845

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 ナノテラス ユーザーズオフィス

| 窓口 | 電話番号 | メールアドレス |

| ユーザーズオフィス | 022-785-9898 | usersoffice#nanoterasu.jp |

(注意)#を@に置き換えてください。